傳播符號學理論第九章 意識形態與意義

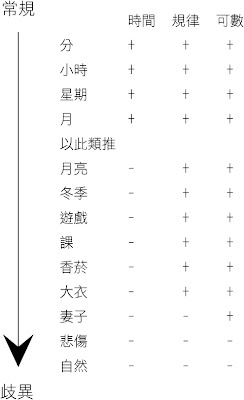

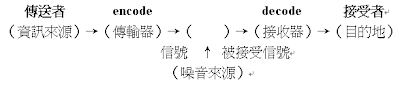

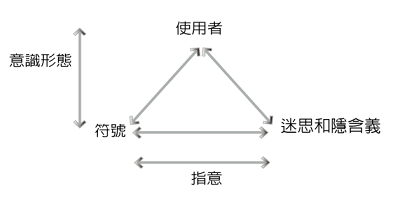

一.指意與文化 意義並不存在於文本裡,而是由讀者與文本間的互動所產生。如果兩者同屬一個緊密的文化或次文化,則平順不費力︰反之,意義產製的過程較為緊張。優先意義由讀者和文本共同產製,讀者也由此與優勢價值保持特定關係,這就是意識形態。 二.意識形態 威廉斯(Raymood Williams)發現三種主要用法: 1.某一特定階級或族群的信仰體系:較接近心理學家的用法,指一個人的心態能整合為具有一致性的模式。如布拉克德(Brockrede)所說:意識形態是態度的家。 2.虛假的信仰系統:威廉斯認為1和2會無法避免的合而為一。意識形態能成為某種特定虛假、誤繆的意識,成為統治階級用以控制勞工階級的工具。 3.意義與思想產製的一般過程:巴特所謂的隱含義就是引用此概念。 三.符號:意識形態:意義 1.例子:1979.03.01.BBC所播放的教學節目-食物與人口。節目主旨:「如今我們已知道如何生產足夠的糧食以供不斷成長的人口,然而因科學的方法並未被實際採用,使得許多人仍要忍受飢餓之苦。」 架構:建構於科學與非科學之間深層的二元對比。 → 科學意識形態 農業科技→傳統農耕 市場經濟→自給經濟 城市→鄉村 兒童是扶養的對象→兒童是工作的幫手 進步→停滯 改革→傳統 2.意識型態與指意 一個符號每被使用一次,其第二層意義便在文化與使用者心中強化一次。如上圖的關係全賴經常性的使用才能確保其存再與發展。 符號使迷思和價值有了具體的形式,迷思因而得到支持並普於眾。當我們運用符號的時候,我們賦予並延續意識形態的生命,但同時該意識形態和我們對意識形態的回應也在模塑我們。 四.理解意識形態 1.馬克思: a.意識型態是一個相當直接的概念,是使統治階級的意旨為大眾廣泛接受,且視之為自然而正當的方式。 b.從屬階級(勞動階級)藉由一套不屬於他們的思想來認他們自己的社會經驗、社會關係,甚至他們自己,而這一套思想其實是來自另一階級(中產階級)。 c.這種意識為一種「假意識」,因為它否決了真正的意義。 2.阿圖塞(Altthusser): a.發展出一套更複雜的意識形態理論,使意識型態脫離與社會經濟間的緊密因果關係,並將意識形態重新定義為一種持續而無所不在的實踐過程,不只是某一階級強行灌輸給另一階層的思想。 b.意識形態實踐之一:「招呼」(interpellation)「招喚」(hailing)-所有的溝通都...